대한내분비학회 지난 호 웹진 보기

대한내분비학회 지난 호 웹진 보기

곽수헌 서울대학교병원 내분비대사내과

우리 연구실은 유전체 기술을 활용하여 당뇨병, 심혈관질환, 만성콩팥병 등 만성복합질환을 연구하고 있다. 최근 유전체 분석 기술의 발전으로 개인별 유전체 정보 해독이 가능해지면서 이를 임상에 적용하려는 다양한 시도가 이루어지고 있다. 우리 연구실에서는 다빈도 변이, 다유전자위험점수(Polygenic Risk Score, PRS), 단일 유전자질환 분석, 단백체 및 대사체 분석 등을 통해 한국인의 주요 만성복합질환인 당뇨병, 심혈관질환, 만성콩팥병, 비만, 지방간 등을 연구하고 있다. 이를 통해 개인별 질환 위험도 예측, 질환의 병태생리 규명, 질환아형(classification) 구분 및 맞춤형 치료의 가능성을 탐색하고 있다.

우리 연구실은 이러한 연구를 통해 정밀 의학을 실현하고, 신약 개발의 새로운 타깃을 제시하는 데 기여하고자 한다. 이를 위해 임상의학, 생물학, 컴퓨터공학, 생명정보학을 전공한 다양한 연구자들이 협업하며, 국내외 연구자들과 긴밀히 협력하여 연구의 시너지를 극대화하고 있다.

저우리 연구실은 2024년에 정년 퇴임하신 박경수 교수님의 연구를 이어받아, 한국인 당뇨병의 유전적 특성을 밝히는 연구를 수행하고 있다. 한국인 당뇨병 환자를 대상으로 한 전엑솜 염기서열 분석을 통해 PAX4 Arg192His 및 GLP1R Arg131Gln 변이가 동아시아인에 특이적으로 존재하며, 당뇨병 위험과 밀접한 관계가 있음을 밝혀냈다. 또한, 아시아 유전체 역학 네트워크(Asian Genetic Epidemiology Network, AGEN)를 통해 아시아인 당뇨병에 대한 대규모 유전체 분석을 수행한 바 있다.

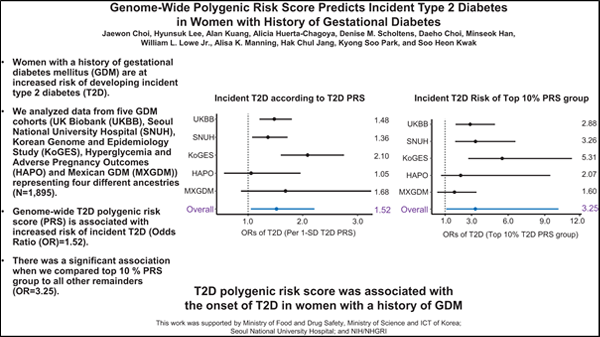

그러나 여전히 한국인에 특이적인 유전자 변이들이 존재할 가능성이 있으며, 이들이 역학적·임상적 특징, 병태생리, 치료 반응에 미치는 영향을 규명하는 연구를 진행 중이다. 이러한 유전자 변이들을 통합하여 다유전자위험점수(PRS)를 개발하고 있으며, 이를 활용해 질환의 발병 및 예후를 예측하는 연구를 수행하고 있다. 특히, 다유전자점수(PRS)가 2형당뇨병의 예측 및 진행을 평가하는 데 중요한 역할을 할 수 있음을 입증하는 연구를 진행 중이다. 일례로, 임신당뇨병 병력이 있는 여성에서 다유전자위험점수(PRS)를 이용하면 2형당뇨병 발병 여부를 예측하는데 도움이 되는 것으로 나타났다[그림 1].

2형당뇨병은 고혈당을 특징으로 하는 대사 질환의 총칭으로, 인슐린 분비 장애와 인슐린 저항성이 환자별로 다르게 나타날 수 있다. 또한, 발병 연령에 따라 질환의 진행 양상과 합병증 위험이 달라질 수 있다. 그러나 이러한 이질성의 근본적인 원인이 무엇이며 이것이 합병증에 미치는 영향에 대해서는 아직 명확히 밝혀지지 않았다.

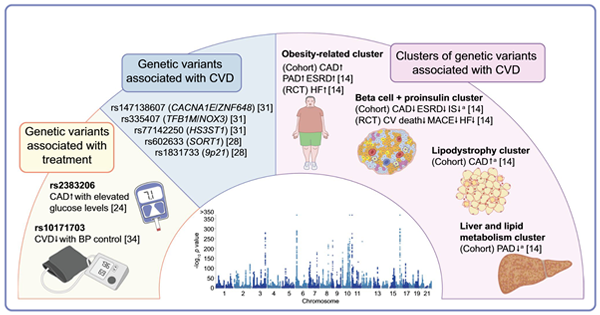

우리 연구실은 당뇨병 발병에 기여하는 다양한 대사경로 및 이들의 조합으로 구성된 경로 특이적 다유전자점수(Pathway-Specific PRS)를 활용하여, 당뇨병의 이질성을 이해하고자 한다. 또한, 소아청소년기 2형 당뇨병의 유전적 특성을 규명한 연구를 수행하였으며, 경로 특이적 다유전자점수를 활용하여 심혈관 합병증과 만성콩팥병 등의 합병증을 예측하는 연구를 진행 중이다[그림 2]. 이를 통해 정밀 의학을 실현하는 데 한 걸음 더 나아가고자 한다.

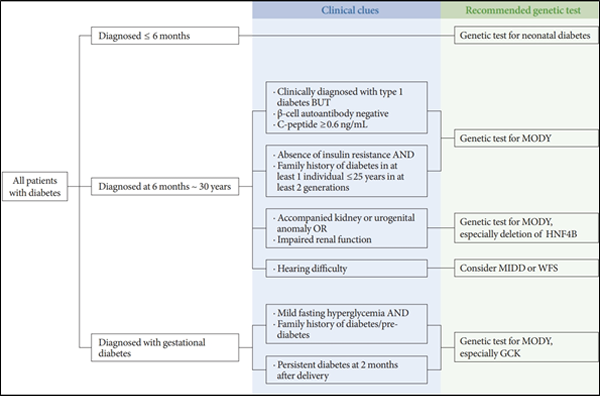

유전체 정보를 임상에 활용하는 직접적인 방법 중 하나는 단일 유전자 변이에 의한 당뇨병 환자를 식별하는 것이다. 전체 당뇨병 환자의 1% 미만이 단일 유전자 변이에 의해 발병하는 것으로 알려져 있으며, 주요 원인 유전자로 GCK, HNF1A, HNF4A 등이 보고되어 있다.

이러한 환자들을 정확히 진단하는 것은 환자 맞춤형 치료뿐만 아니라 가족 내 추가 발병 사례를 조기에 발견하는 데 중요한 역할을 한다. 우리 연구실은 외래 환자 중 단일 유전자 질환이 의심되는 환자들을 대상으로 유전자 분석을 수행하여 그 특성을 살펴보고, 맞춤형 치료 적용 가능성을 연구하고 있다[그림 3].

그동안 당뇨병을 포함한 만성복합질환 연구는 주로 유전체 분석을 중심으로 이루어져 왔다. 그러나 최근 단백체 및 대사체 분석 기술의 발전으로, 보다 신뢰할 수 있는 대규모 분석이 가능해졌다. 단백체 및 대사체 정보는 유전체 정보보다 임상 표현형과 더 밀접하게 연관되어 있으며, 환경적 요인을 보다 잘 반영하는 장점이 있다.

특히, 단백체 및 대사체 정보가 당뇨병 및 합병증 예측에 있어 유전체 정보보다 더 우수할 수 있음을 시사하는 연구 결과들이 보고되고 있다. 이에 우리 연구실은 식품의약품안전처의 지원을 받아 서울대학교병원, 서울특별시보라매병원, 분당서울대학교병원, 가천대길병원과 협력하여 당뇨병 환자 7,500명 규모의 코호트를 구축하고 있으며, 유전체·대사체·단백체 데이터를 생산하여 약물반응성 등 다양한 분석을 진행할 예정이다.

우리 연구실은 다양한 분야의 연구팀과 협력하고 있으며, 대한내분비학회, 대한당뇨병학회, 한국유전체학회 소속 연구자들과 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다. 또한, 미국, 유럽, 아시아 등 여러 국가의 연구팀과도 활발한 국제 공동 연구를 진행 중이다.

특히, 미국 국립보건원(NIH)에서 지원하는 PRIMED(Polygenic Risk Methods in Diverse Populations) 컨소시엄에 참여하고 있으며, Precision Medicine in Diabetes Initiative에도 기여한 바 있다. 앞으로도 다국적 연구팀과 협력하여 유전체 기반 정밀 의학 발전에 기여하고자 한다.

향후 우리 연구실은 유전체, 단백체 및 대사체 분석을 통합하여 만성복합질환의 정밀의학적 접근을 더욱 발전시키는 것을 목표로 하고 있다. 특히, 다유전자위험점수(PRS)의 임상 적용 가능성을 높이기 위해 대규모 한국인 코호트 연구를 확장하고, 환경 및 생활습관 요인을 반영한 새로운 예측 모델을 개발할 예정이다. 또한, 단백체 및 대사체 연구를 심화하여 질환의 조기 진단과 맞춤형 치료 전략을 구체화하고자 한다. 국제 공동 연구를 더욱 활성화하여 다양한 인종 및 민족에서의 유전적 차이를 규명하고, 이를 기반으로 신약 개발 및 예방 전략 수립에 기여하는 것이 궁극적인 목표이다. 이러한 연구를 통해 우리 연구실은 정밀의학의 실현과 만성복합질환 진료 패러다임 전환을 선도하는 연구실로 자리매김하고자 한다.